| Поиск по Шансон - Порталу >>> |

|

|

|||||||

| Исполнители О творчестве авторов-исполнителей |

|

|

|

Опции темы |

|

#1

|

||||

|

||||

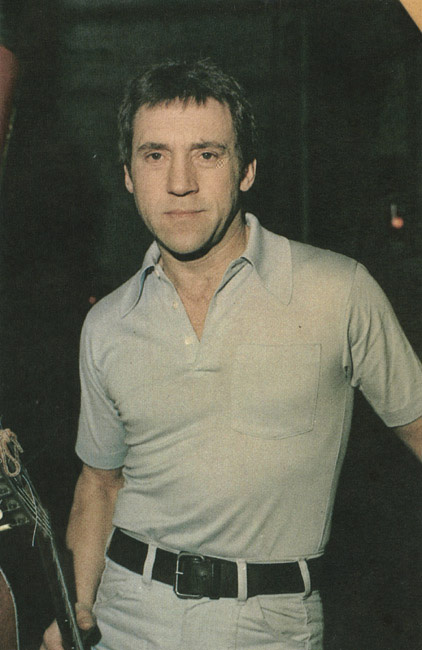

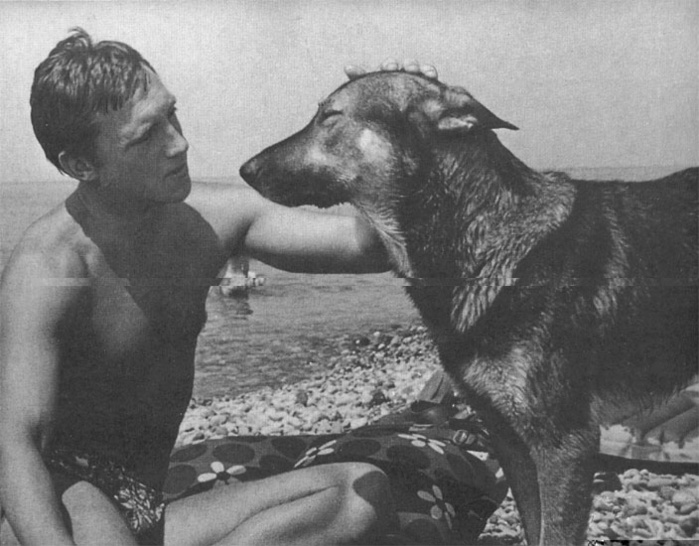

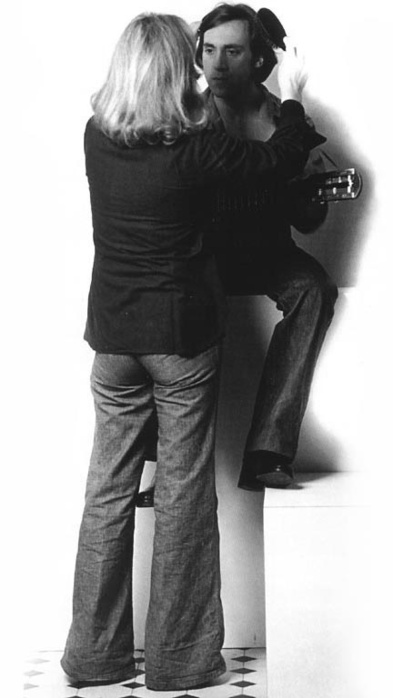

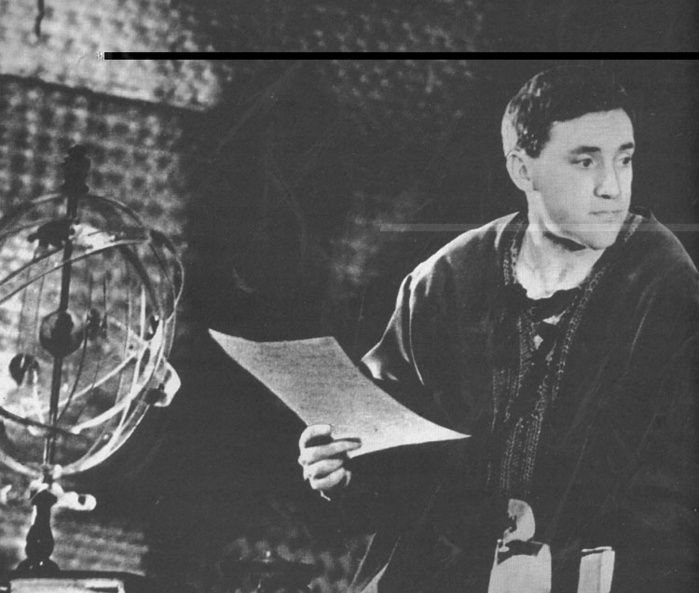

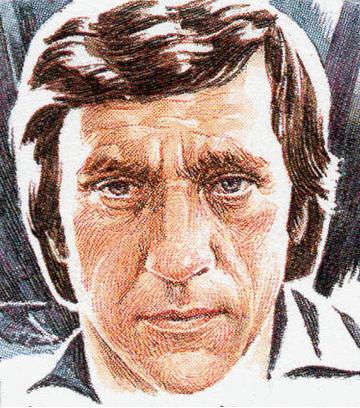

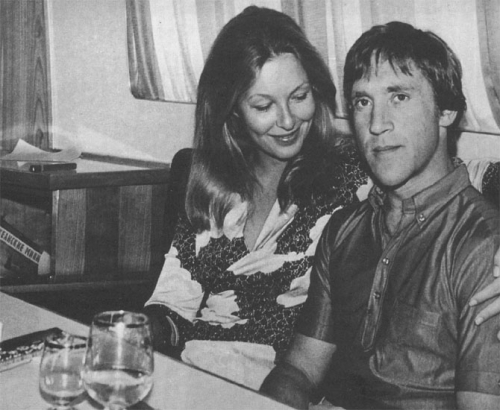

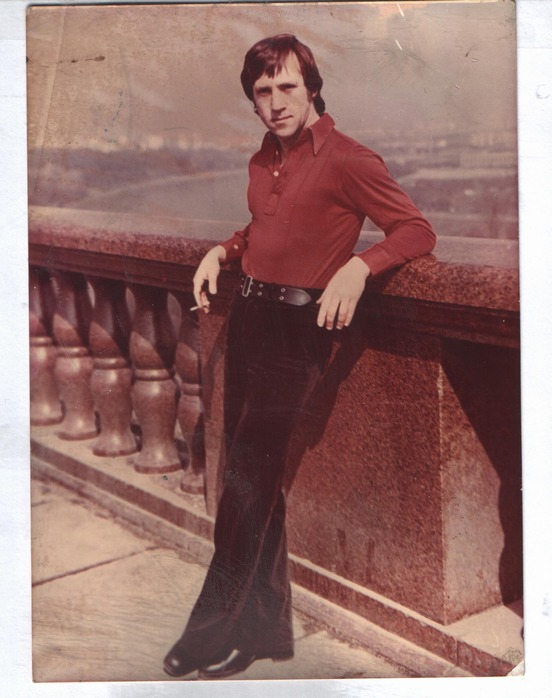

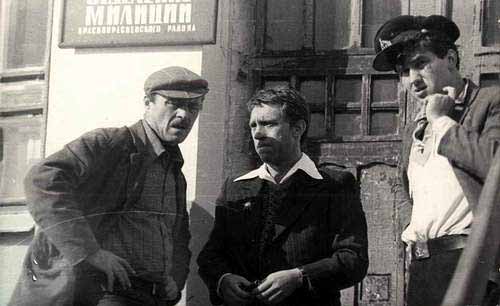

Мой кумир – на рынке зазывалы. Каждый хвалит свой товар вразвес. Из меня не выйдет запевалы – Я пою с мелодией вразрез.  Летом 1948 года семья Высоцких проводит часть отпуска в Баку у родственников Евгении Степановны. Там же была и Лидия Николаевна (будущая Сарнова) – Лидик.  С ее слов мы знаем, что многое поразило мальчика в облике восточного города на берегу теплого моря – с его шумными и пестрыми базарами, древними крепостными стенами, узкими улочками старого города и в нравах его жителей.  Он впитывал в себя впечатления, как иссохшая губка, перенимая жесты, правила, язык. На всю жизнь Владимир усвоил своеобразный азербайджанский акцент и через много лет воспроизводил без труда гортаный закавказский выговор. Гостеприимный Баку в 1948 г. Девичья Башня в старом городе Но особенно сильное впечатление произвела на него первая встреча с жителями двора, где в старом доме гостили Высоцкие. Навстречу высыпали и стар и млад – до единого человека. Такого внимания к себе – не персонально, а в качестве гостя, конечно, и члена семьи – Володе еще не доводилось испытывать.  А потом, снова всем двором, с участием всех и каждого, готовились прямо на улице шашлыки и необычные восточные сладости. Это был праздник кавказского гостеприимства.  Потом начались будни. И вот однажды, выйдя во двор, мама Женя увидела Володю, окруженного местными детьми. С широко открытыми глазами они слушали его рассказы о Германии: о том, что он видел там настоящих фашистов, а одного из них даже сам убил.  Я отзываю его и говорю: Володя, что это такое ты рассказываешь? А он отвечает: А ты видишь, как внимательно они меня слушают! — вспоминала Евгения Степановна.Чего здесь было больше – желания покрасоваться, поактерствовать, поиграть фантазией? Или – укрепить свои позиции, лидировать и дальше в этом дворе, подпитывая экстравагантность своего положения?  Вот еще одно воспоминание Е. С. Лихалатовой, конца сороковых годов. Случайно она узнала, что Володю часто видят на углу Садово-Самотечной и Цветного бульвара, где собирались инвалиды. Рядом торговали тогда вином в розлив и московскими булочками с вложенной внутрь котлетой. Здесь играли на деньги в веревочку, наперсток, карты…  Вот как это отражено в книге Высоцкий: Вова, Володя, Владимир.Володю тянуло сюда, — писал Всеволод Чубуков. – Здесь ему было интересно. Здесь – сама история войны, правда, искалеченная, отголоски которой он прочувствовал, когда был в Германии. Отец воевал, но его не спросишь – он службу продолжал на Украине.Сначала Володя больше слушал, потом стал что-то сочинять и рассказывать.  Фронтовики, ненароком ставшие невольными первыми слушателями и зрителями, всегда ждали его, а уж он перед ними гримасничал, жестикулировал, а когда и приплясывал, каждый раз придумывая что-то новое.  Получалось смешно, и от этого всем становилось легче. <…>  Узнав об этом, Евгения Степановна спешила сюда за Володей, а самодеятельный артист, скоморошничая, не замечал ее. Случайно увидев, не смущаясь, старался не обращать на нее внимания. Изредка повернется, посмотрит в ее сторону озорным, с хитрецой взглядом, махнет рукой, как бы сказав: Ну сейчас, чуть-чуть подожди — и продолжает свое действо. Природному лицедею присутствие близкого зрителя прибавляло вдохновения. Остановить его было невозможно. В такие минуты он весь светился неистощимой фантазией. Что творилось в эти мгновения в душе Евгении Степановны! Втайне она гордилась им. Только после того как он заканчивал спектакль, где сам был режиссером и исполнителем, его можно было увести домой.  Инвалидам Володя нравился, и они каждый раз, провожал его, говорили много добрых слов Евгении Степановне: Ты, сестричка, не забижай его. Хороший у тебя малец! Вырастет, еще лучше будет!  И в знак подтверждения сказанного поднимали большой палец.Скорее всего, именно поэтому Самотека и стала; как он позже скажет, любимым для него местом Москвы. Убежден, что тот угол Самотеки был и первой его сценой, и первым шагом к Мечте!..  В этом фрагменте из книги Высоцкий: Вова; Володя, Владимир, сквозь патоку изложения проступает одна мысль. В свете последующих событий жизни Владимира Высоцкого естественным становится для в6споминателей искать в прошлом истоки актерства будущего лауреата Государственной премии СССР за исполнение роли Жеглова в фильме Место встречи изменить нельзя. Гамлет, воспитанный шутом, И сам, несомненно, должен быть склонен к лицедейству. Он может даже вполне квалифицированно сделать замечания профессиональным бродячим актерам. Но…  Я шел спокойно прямо в короли И вел себя наследным принцем крови. На этом пути принцу не помешает и актерский талант, и мастерство перевоплощения. Лидеру, герою, деятелю всегда сопутствует – как инструмент или метод – игра. А что касается детей – так каждый второй, пока не вырос, природный артист. Некоторые сохраняют это в себе как увлечение и в зрелости – тот же Семен Владимирович Высоцкий, оставаясь при этом профессиональным военным. В конце концов, весь мир – театр.  Я улыбаться мог одним лишь ртом, А тайный взгляд, когда он зол и горек, Умел скрывать, воспитанный шутом, — Шут мертв теперь... Жизнь научает покрепче театральных институтов. Но выбор Высоцкого был сделан еще и потому, что это был его круг, его среда общения и интересов, куда его подталкивала сама логика развития его талантов, несомненных уже, но еще неопределенных. Это был вход – далеко не парадный, быть может, черный; но доступный – на другой, верхний этаж общественного здания. И второе – ощущение свободы, раскрепощенности, появившееся в обществе в середине пятидесятых годов, очень ярко проявило себя именно в среде профессиональных работников массовых искусств, в театре и кино.  Само понятие оттепель выразилось в массовом сознании прежде всего через экран и театральные подмостки – именно сюда устремился поток талантов юношей и детей войны. Послевоенное поколение художников жаждало публичного, прямого общения со своим народом. Поэты стали читать стихи на стадионах, писатели поднимались на театральные подмостки, живописцы готовы были выставлять картины на пустырях.  Высоцкий из круга сверстников-однокашников – великолепной семерки на базе комнаты Владимира Акимова – попал в совершенно чуждую ему атмосферу технического сообщества студентов МИСИ. Конечно, и там были свои капустники, и походы в кино и на концерты, и свои красивые девушки, но не было ощущения собственной исключительности, особости, незаменимости, оригинальности. Счет шел по другим позициям, степень таланта измерялась в другой системе координат. Позже это все выльется в бесплодные споры между физиками и лириками.  Высоцкий правду сказал декану механического факультета, что не хочет он занимать чье-то чужое место. Конечно, в этом проявилось и чувство социальной справедливости, тогда культивировавшееся, а Владимиру Высоцкому близкое всю жизнь. Но было и другое чувство, очень похожее на отчаянную беспомощность. Здесь – он понимал отчетливо – первым ему не быть никогда. Просто завода не хватит, куража.  А что касается пропущенных лекций, несданных зачетов и прочего – эту всю ерунду можно было и поправить, вовремя мобилизовав себя. Еще в школе Владимир научился в считанные дни и непостижимым образом исправлять прорехи в табеле по успеваемости за целый прошедший год. Вспомним: … прихожу на экзамен – открывается какая-то дверь, и я все помню… Плюс немножко игры. Но в этот раз не захотел – воистину, мне скулы от досады сводит…. Пришлось делать выбор, впервые пренебрегая мнением родителей. Отсюда и такой взрыв родительского гнева. Истинных размеров его мы не знаем, но можно догадаться – из-под контроля вышел милый, ласковый, нетребовательный, пусть и со своими причудами, но послушный до сих пор ребенок.  2 июня 1956 года в среде абитуриентов Школы-студии МХАТ стало известно, что несколько человек приняты заранее; и среди них – невидный внешне паренек в пятнистом пиджаке из австрийского материала букле, по фамилии Высоцкий. Никто его толком не знал, потому что творческие туры он проходил не в общей массе, а отдельно, так как занимался у Богомолова, одного из преподавателей Школы при Художественном театре.  Первое же знакомство показало, что этот Высоцкий – хохмач. Все можем мы предугадать, Что задумано – это все сбудется! Пройдут года, но никогда. Станиславского труд не забудется! На курсе Павла Владимировича Массальского другим хохмачом был Гена Ялович. Оба москвичи, они даже чем-то внешне были похожи, разве что у Геннадия уши сильнее оттопыривались. И еще – если Ялович был смешным сам по себе, то Высоцкий смешил, играя, изображая какой-либо типаж.  Все вспоминают его знаменитые рассказы от лица Сережи из Марьиной Рощи, не выговаривающим половину букв русского алфавита. «Сенёза», слесарь-водопроводчик и большой любитель искусства, устами Владимира Высоцкого говорил так: — Я наньсе не мог быть антистом, потому сто у меня диктия плохая. А сицас я вот узе сетыне года обсаюся с антистами, и смотните, какая у меня стала замецательная диктия. Я дазе уцаствовал в конкунсе на гнавного диктона Тентнаньного теневидения, но меня пока туда не бенут, потому сто у них там усе евнеи. Нисево смиснова в этом нету, вот. А посему я нюбню антистов? Потому сто все антисты, стоб вы знани, это веникие нюди, потому сто все они тозе Сенёзи. Напнимен: Сенёзка – Вонодька Тносин, Сенёзка – Манк Беннес, Сенёзка – Васёсик Высоткий…  Сокурсница Владимира, Марина Добровольская, впоследствии вышедшая замуж за Геннадия Яловича, вспоминает:— Пятьдесят шестой, пятьдесят седьмой годы… Тогда много невероятного происходило… Тогда впервые в нашу страну приехал итальянский певец Марио Дель-Монако, он пел вместе с Архиповой в «Паяцах». И один из первых рассказов Володи был о Дель-Монако, рассказ от имени Сережи из Марьиной Рощи. Я могу только очень бледно это воспроизвести…  «Ну, там в пнофкоме дани эти бинеты. Они зе сезъдесят нубней стоят! Ну, я это Нюнке говоню… Я зе пенедовик, вобсе… Это зе сестой няд пантена! И как мы донзны выгнядеть! Ну, Нюнка посне смены спать вобсе не стана, сназу в паникмахенскую… Ну, сени мы всестой няд – там, это… стемнено. Высен этот с паноськой, с насей нанодной антисткой – при панаде, весь в сённом… Тут эта, музыка – хоть пнась… Нюнка сназу захнапена – ну, понимаесь, она зе не спана!»  И вся эта смешная и грустная история заканчивается так:— Ну, сто я вам, небята, сказу… День-Монака… Мона быть, он и певес… Мона быть, и итаньянский… Мона быть – я нисево не говоню. Но ведь нисево не понятно!Георгий Епифанцев, еще один сокурсник Высоцкого, своим рассказом дополняет сколь угодно, по-видимому, пространный монолог «Сенёзы»: — Мона быть, он и хоносый певес, мона быть!.. Но ведь ни одного снова по-нусски! А ихний динизен, котоный пниеззан, тот тозе не по-нусски динизинует: наси – но вентикани, а он – по диагонани и вбок! Я сситаю, пнезде сем итаньянских динизенов посынать в Совецкий Союз, их снасяна нада обусить нусскаму языку. Пнавинна я говоню? Я всегда пнавинна говоню!  А еще были и другие устные рассказы: о дворе, о голубятне, о Ленине, про Маньку-шалаву… Космонавты вспоминают рассказ о «Сенёзе», который впоследствии был принят в отряд космонавтов: «…сёб ты знана, номен у меня – тысся сетынеста… ну а даньсе секнет!»  Вместе с ранними песнями рассказы эти были записаны не раз на магнитофонную пленку, в том числе женой Андрея Синявского, Марией Васильевной. Тот был большим знатоком и собирателем разного рода народного творчества, включая и блатные песни. На курсе Массальского Синявский читал русскую литературу первой половины ХХ века. Посредством «капустников» присмотревшись к студентам, он стал приглашать некоторых к себе в дом – в свой знаменитый подвал. Высоцкий и позже бывал там – Синявский очень ценил его талант. А пленка была записана однажды в отсутствие Андрея Донатовича и позже вручена ему женой в качестве подарка.  20 декабря 1965 года Высоцкий пишет Игорю Кохановскому в Анадырь Магаданской области:«…Помнишь, у меня был такой педагог – Синявский Андрей Донатович? С бородой, у него еще жена Маша. Так вот, уже четыре месяца, как разговорами о нем живет вся Москва и вся заграница. Это – событие номер один. Дело в том, что его арестовал КГБ за то, что он печатал за границей всякие произведения. Там – за рубежом – вот уже несколько лет печатается художественная литература под псевдонимом Абрам Терц, и КГБ решил, что это он. Провели лингвистический анализ – и вот уже три месяца идет следствие. Кстати, маленькая подробность. При обыске у него забрали все пленки с моими записями и еще кое с чем похлеще – с рассказами и так далее. Пока никаких репрессий не последовало, и слежки за собой не замечаю, хотя – надежды не теряю. Вот так, но – ничего, сейчас другие времена, другие методы, мы никого не боимся, и вообще, как сказал Хрущев, у нас нет политзаключенных».  В начале девяностых годов появилось свидетельство, что кассета с записью Высоцкого была возвращена из КГБ владельцам – семье Синявских.  Владимир Высоцкий с сыном М.Влади Пьером в Москве,осенью 1975 г …Что касается «капустников»… В Школе-студии существовала традиция взаимодействия старших и младших курсов: новички часто помогали готовить спектакли, делая черную работу – звук, свет, реквизит, выходы в массовке, а старшекурсники, в свою очередь, были призваны опекать и заботиться о тех, кто шел следом, покровительствовать и делиться опытом. Каждый год начинался вечером знакомства. В форме капустника старички рассказывали о жизни студии, ее традициях и неписаных законах. В ответ первокурсники должны были показать «товар лицом» – заявить о себе в такой же немудреной и веселой сценической форме.  Владимир Высоцкий с сыном Аркадием на даче, 1963 г., июнь. Cамо слово «капустник» родилось в Москве, в нескольких шагах от знаменитого дома по Большому Каретному переулку, несущему теперь на своих кирпичных боках сразу целых три мемориальные доски в память о Владимире Высоцком.

__________________

"МИР НА ФОРУМЕ" "МИР НА ФОРУМЕ" |

|

#2

|

||||

|

||||

|

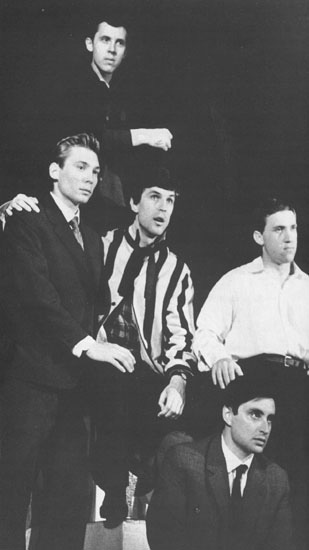

Cамо слово «капустник» родилось в Москве, в нескольких шагах от знаменитого дома по Большому Каретному переулку, несущему теперь на своих кирпичных боках сразу целых три мемориальные доски в память о Владимире Высоцком.

На другой стороне улицы от дома номер 15, там, где теперь детский сад, чуть больше десяти лет назад еще сохранялось в глубине двора неказистое деревянное строение, принадлежавшее в первой половине XIX века великому актеру русской сцены Михаилу Семеновичу Щепкину. Сюда, в Спасский переулок, приходили в разные годы Аксаков и Белинский, Огарев и Герцен, Островский и Тургенев. Последний вообще провел отрочество в соседнем доме, теперь тоже снесенном. В гостях у Щепкина бывали Гоголь и Грибоедов, Брюллов и Александр Пушкин.  Дом этот был веселым и хлебосольным, за самоваром острили и каламбурили до желудочных калик, до икоты… Впрочем, в том могли быть повинны и свежие пироги с капустой – непременное за столом блюдо. Так или иначе, щепкинские озорные «капустники» стали сначала знамениты на всю Москву, а после и вовсе утвердились как часть любого русского театрального сообщества. Традицию подхватил Станиславский, сделавший их постоянными в своем Художественном театре.  Вот и студенты Школы-студии имени Немировича-Данченко оттачивали коготки в этом традиционном жанре… Высоцкий включился в работу с первых же дней – его это было дело, его стихия! – и запомнился прежде всего своей универсальной незаменимостью. Режиссерам сразу же назначили другого хохмача – Яловича, кстати, действительно ставшего впоследствии режиссером. Гена прежде всего выяснил, кто на что способен, и поручил писать стихи Жоре Епифанцеву, а музыку подобрать – аккомпанемент на пианино – Высоцкому. Но получилось по-другому…  Георгий Епифанцев вспоминает это так: — Мы гуляли по Москве с Володей; я – с листком бумаги и карандашом, советовался с ним и никак не мог решить, о чем писать. Были такие творческие муки. Наконец, мы перешли в сад «Эрмитаж», выпили бутылку пива на двоих, больше денег не было у нас. И вдруг Высоцкий отобрал у меня бумажку, взял карандаш и написал, может быть, первое в своей жизни стихотворение, первую песню. Вот ее слова:  Среди планет, среди комет улетаем на крыльях фантазии к другим векам, материкам, к межпланетным Европам и Азиям. Ведь скоро будут корабли бороздить океаны те вечные, чтобы «системой» мы могли межпланетных людей обеспечивать. — Имеется в виду система Константина Сергеевича Станиславского, — сделал примечание Георгий Семенович Епифанцев и продолжил: — И вот тогда на скамейке, как когда-то Бурлюк Владимиру Маяковскому, я повторился… Я знал эту историю, просто повторил эти слова: «Володя, да ты же гениальный поэт!» И после этого Высоцкий у нас на курсе стал непререкаемым авторитетам, если нужно было писать, как он выражался, художественные слова на белом листе бумаги.  С первого же «капустника», в котором была очень много музыки, курс всем полюбился. Вскоре организовали шутейный цыганский ансамбль и появились первые гитары. Была и «своя» цыганка Аза – впоследствии диктор Центрального телевидения Аза Лихитченко. И звучали «цыганские» куплеты: Отчего, ты дай ответ, На глазах слезинки? Ведь в ансамбле черных нет, Лишь одни блондинки. Эх, раз, еще раз! Еще много-много раз! Не грусти, цыганка Аза, Перекрасят скоро нас.�  Теперь по поводу «первой гитары Высоцкого»… Споры вокруг ее появления до сих пор не разрешены, Запутанность вопроса усугубляется тем, что Владимир мог и чужую гитару в качестве первой держать в руках, и на чужой учиться играть, или, как он выражался, «подушечки набивать». Но и это не все – могло быть несколько первых гитар. Инструмент этот, как известно, обладает уникальными свойствами: а) теряться; б) ломаться; в) дариться. Если когда-либо найдется человек, способный подсчитать истинное число гитар, перебывавших в руках Владимира Семеновича Высоцкого, ему гарантирован памятник не то что у Петровских… у Спасских ворот! Потому что это будет гений сыска.  То же и с первыми учителями игры на гитаре…Сейчас шесть моих однокурсников оспаривают первенство, что именно они первые показали три аккорда Высоцкому на гитаре, в том числе и я, — рассказывает Георгий Епифанцев. – Но мы так и остались на всю жизнь с тремя аккордами, а Высоцкий научился играть на гитаре почти профессионально.  Роман Вильдан помнит Высоцкого с гитарой курса с третьего. Кстати, именно в это время он был партнером Владимира в сцене из «Преступления и наказания» Достоевского, где Вильдан играл Раскольникова, а Высоцкий – Порфирия Петровича. Молодой педагог Виталий Сергачев не только рискнул сделать сцену из несценической прозы, но и предложил роль большого драматического накала «комику» Высоцкому, уже два года ходившему на курсе в этом амплуа. Факт, конечно, запомнился, но среди прочих творческих удач «корифеев» курса Массальского никакого развития и поощрения не получил. Что поделаешь, у педагогов свои вкусы.  Но вернемся к гитаре. Геннадий Ялович помнит Владимира с гитарой всегда. Игорь Кохановский учил Володю аккордам еще в школе. Анатолий Утевский помнит, как они однажды влетели втроем на ревущем мотоцикле в раскрытые ворота сада «Эрмитаж» – и Володя, сам – третий сзади, имел за спиной гитару. Вот только когда это было?.. Первую гитару покупала и Нина Максимовна, когда сын был студентом. Первая жена Высоцкого, Иза Мешкова-Жукова, тоже покупала первую гитару вместе с Владимиром. Георгий Епифанцев уверен, что на первом курсе Высоцкий на гитаре играть не умел, поэтому он его и обучал этим самым трем аккордам.  Кохановский рассказывает, что осенью 1961 года . встретился с Володей в квартире Кочаряна (видимо, после некоторого перерыва) и с изумлением услышал в его исполнении сразу несколько вполне готовых песен, которые Васечек спел под гитару.  — И все девушки были его! – посетовал и через двадцать пять лет Игорь Кохановский.Только к Новому, 1962 году удалось догнать и перегнать друга, когда на Каретном прозвучала песня Игоря «Бабье лето». И все девушки были его, распевая вместе с автором: «Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом…» Но тут Высоцкий ответил песней «Где твои семнадцать лет» и оторвался, уйдя вперед навсегда.  К 1968 году Владимир Высоцкий знал уже шесть аккордов, но Виталий Шаповалов, по прозвищу Шапен, его коллега по Театру на Таганке, где они просидели в одной гримерной много лет спина к спине, сказал ему как-то: — Тебя упрекают в примитивизме – одни и те же аккорды… — А мне больше и не надо, — ответил Владимир, который и так был не в духе. — Нет, ты возьми шестую ступень, у тебя музыкальная фраза будет длиннее. Один аккорд, но ты его можешь разнообразить. Это тебе даст больше окраски. — Шапен, я знаю шесть аккордов, и народ меня понимает, — уже раздраженно отрезал Высоцкий.  Они готовились к выходу в спектакле «Павшие и живые». Высоцкий одевался на Чаплина, Шаповалов – на генерала Карбышева, погибающего в немецком концлагере.«Походил-походил, — вспоминает Виталий Владимирович Шаповалов. — К его чести, жажда узнать у него была сильнее гордыни, походил и говорит: «Шапен, покажи ля-минор». Я ему показал, и он везде это стал использовать. «А ты мне еще что-нибудь такое покажешь?» — «Володя, да ради Бога, сколько угодно… У меня грузом лежит это знание, а тебе пригодится».  Так что показывали аккорды Высоцкому на протяжении всей его жизни, и всю жизнь он чему-либо учился у других, и ничего у него никогда не пропадало, а шло в копилку. Даже эти самые «капустники» студенческие с «цыганско-французско-нижегородской абракадаброй «под Ив Монтана»:  Жэм прямо через Гран-бульвар, Атанде шоз, атанде шоз, атанде шоз нуар! Тротуары и бульвары, аксессуары! Пурген кашне, ален журнэ! И тут вступали девочки с припевом: Ай не-не-не-не! Ай не-не!� Словно бы впрок, для Юрия Петровича Любимова, заготовил Владимир на студенческих подмостках острогротескные роли Гитлера и Чарли Чаплина, а для Анатолия Васильевича Эфроса – Бубнова из горьковской пьесы «На дне», прототипа будущего чеховского Лопахина из «Вишневого сада».  «Девятнадцать из МХАТ», статья Льва Сергеева в «Советской культуре» от 28 июня 1960 года, — возможно, первое упоминание имени Высоцкого в печати:«Много раз поднимается занавес Учебного театра. Пробиваясь сквозь трагический грим обитателей костылевской ночлежки, смотрят на нас радостные, взволнованные и безмерно счастливые юношеские лица.Сдают экзамен на творческую зрелость девятнадцать учеников Школы-студии им. Немировича-Данченко при Московском художественном театре. <…>  …Бубнов проходит мимо умершей Анны: «Кашлять перестала, значит…» И вдруг перед последним закрытием занавеса чудесное перевоплощение; обнажилась истосковавшаяся, плачущая, исполненная доброты человеческая душа: «Кабы я был богатый… я бы… бесплатный трактир устроил!.. С музыкой и чтобы хор певцов… Бедняк человек… айда ко мне в бесплатный трактир!» Артист В. Высоцкий проводит эту сцену с подъемом. В этот момент его Бубнов сверкающе счастлив». продолжение следует: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

__________________

"МИР НА ФОРУМЕ" "МИР НА ФОРУМЕ" |

|

#3

|

||||

|

||||

В 1975 году Юрий Петрович Любимов, улетавший в Италию ставить в «Ла Скала» оперу «Под палящим солнцем любви», пригласил на Таганку Анатолия Эфроса, который и поставил чеховский «Вишневый сад» с Аллой Демидовой – Раневской и Владимиром Высоцким – Лопахиным.   Анатолий Эфрос говорил:«Бог мой, какая в этом человеке сидела силища! – Я купил! – ликовал он. – Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось… Вишневый сад теперь мой! Мой!.. Скажите мне, что я пьян, не в своем уме… Не смейтесь надо мной!..И Высоцкий хохочет, топочет ногами, пускается в пляс и поет…»  «Какие-то слова он действительно почти пел, — пишет Алла Сергеевна Демидова. – Тянул-тянул свои, согласные на хрипе, а потом вдруг резко обрывал. А как он исступленно плясал в этом монологе!» Александр Гершкович из Гарвардского университета записал по памяти «песню» Высоцкого на слова Антона Павловича Чехова: Ах-х Ермолай, битый, малограмотный Ерм-м-олай, который зимой бос-с-иком бегал-л-л… Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их-х не пускали даже в кух-х-ню… Эй, музыканты, играйте, я ж-желаю вас слушать! Приходите все смотреть, как Ер-р~моляй Лопахин хватит-т топором по виш-шневому сад-ду… Настроим мы дач-ч, и наш-ш-и внуки и правнуки увидят здесь н-н-новую жизнь… Музыка, иг-г-грай!  Многие сегодня вспоминают окончание Высоцким Школы-студии как триумф. «Его приглашали к себе сразу несколько театров», — говорил и Артур Сергеевич Макаров, видевший дипломные спектакли с участием Владимира.Но вот мнение Владимира Комратова, однокурсника Высоцкого:«У него был всплеск, когда он сыграл Порфирия Петровича, на втором курсе. Всем нравилось. Белкин (Абрам Александрович Белкин, преподаватель русской литературы, крупный специалист по Достоевскому) был в восторге, вообще это считалось одной из удач экзамена. А вот мне не очень нравилось, потому что он был всегда как-то внутри себя. Он не был абсолютно живым. Я не все видел из его ролей, но из того, что я видел, мне понравились только две последние его работы – Жеглов и Дон Гуан.  Бубнова он тоже хорошо играл, но не могу сказать, что потрясающе. Понимаете, если бы он блистательно закончил Школу-студию, у него не было бы таких сложностей с устройством на работу.Володя жил эмоционально. Он не был хорошим учеником, не был плохим – он так плыл… Если бы мне тогда сказали, что теперь я буду рассказывать о Высоцком, да никто из нас тогда этого и предположить не мог! Потому что на курсе были талантливее его, интереснее. Когда Володя играл в дипломных спектаклях, он играл роли не то чтобы самые главные.   Борис Михайлович Покровский, сотрудник Школы-студии, свидетельствует: «Распределение обычно бывало в марте – апреле. Те, кого забирал МХАТ, уже ушли, а оставшиеся бегали по московским театрам – показывались…Володю, хоть он и учился нормально, устроить в театр было трудно из-за его внешних данных: тяжелый прикус, тяжелая челюсть, небольшой рост».  А вот наблюдение, никого не опровергающее, но вносящее интересный поворот в историю периода театрального студенчества Владимира Высоцкого. Слово Геннадию Яловичу:«Учился хорошо, вернее сказать – легко. Лекция заканчивается, и почти всегда рядом с преподавателем – Володя, все еще что-то доспрашивал. А еще он был трудяга. Высоцкому всегда безумно хотелось делать то, чего он не умел, и он это делал! Он сам создавал себя, даже чисто физически. Постоянно какие-то резинки, гири… Он физически стал мощнее, чем в нем это было заложено природой».  Он пока лишь затеивал спор, Неуверенно и не спеша.�    У меня гитара есть – расступитесь, стены! Век свободы не видать из-за злой фортуны!  «Позвонила в молодежную редакцию Римма Васильевна Туманова (тогда она работала диктором): — Валера, вы не хотите записать интервью с Высоцким? — Римма Васильевна! Конечно!!! — Он приедет, будет петь… но чтобы состоялся разговор… В общем, Володя сказал, что собеседник должен быть не очень глупым. — Ну, вы, похвалите меня… — Нет, вот тебе телефон, звони сам. Набираю номер. — Да?! — Здравствуйте, Владимир Семенович! Я тот человек, который обязан оказаться не дураком… — Хм… неплохое начало. Я приеду за час до записи – все обговорим.  График жизни был очень жестким – и все-таки Высоцкий вылетает в Пятигорск. Хотелось высказаться, подстегивало то, что всего лишь месяц с небольшим он чуть не умер в среднеазиатском городе Навои. Фактически он умер – был зафиксирован сердечный приступ с полной остановкой сердца. К жизни его возвратил врач Анатолий Федотов, сделавший укол сильнодействующего средства прямо в сердечную мышцу. А попал в эту поездку Федотов попросту случайно, робко попросившись перед самым отъездом в Москве. — Ну, о чем речь, Толян! – сказал Высоцкий. – Поехали!  Федотов поехал – и оказался единственно нужным человеком.Счетчик жизни Владимира Высоцкого отныне щелкал с отвратительной поспешностью, на благоглупости времени уже не оставалось. Отсюда и несколько нетактичный «заказ»: в качестве собеседника получить не самого глупого интервьюера.К счастью, Валерий Перевозчиков таковым и оказался. Готовясь к беседе, он предусмотрительно взял за основу вопросы из анкеты самопризнаний семьи Федора Михайловича Достоевского.  В 11 утра 14 сентября 1979 года молодой человек в очках и с прической в стиле «Биттлз», волнуясь, сказал в. телекамеру: — Сегодня у нас в студии человек, которого мне не надо представлять, — Владимир Высоцкий. — Добрый день! Или вечер, смотря в какое время будет передача, — включился в действо Владимир Семенович, ослепительно яркий на цветных отечественных мониторах в своей голубой заграничной рубашке с погончиками. — Владимир Семенович, — повернулся к нему Валерий, — у нас существует такая традиция: всем гостям (О, Боже! У всех одна и та же традиция!) задавать вопросы нашей, тоже традиционной, анкеты. Первый из них: какова отличительная черта Вашего характера? — И вы всем такие вопросы задаете?! – удивился Владимир Семенович. — Отличительная черта характера? То, что приходит первое на ум, — это желание работать… Думаю, что так… Желание как можно больше работать. И как можно чаще ощущать вдохновение. И чтобы что-то получалось… Может быть, это не черта характера, но, во всяком случае, это мое горячее желание. — Ваше представление о счастье? — Это я вам могу сказать. Счастье – это путешествие, необязательно из мира в мир… Это путешествие, может быть, в душу другого человека, путешествие в мир писателя или поэта… И не одному, а с человеком, которого ты любишь… Может быть, какие-то поездки, но вдвоем с человеком, которого ты любишь, мнением которого ты дорожишь.  — Самое большое счастье на свете – это общение… С друзьями, с теми, кто тебе дорог. В конце концов приходишь к этому. Это все, что осталось… Его молодому собеседнику мысль показалась не лишенной красоты, но уж очень аскетичной. Сегодня понятно, что в предчувствии ухода многие ценности для человека теряют смысл, переходят в категорию дополнительных радостей…  «— А когда появилась гитара? — Вы знаете, гитара появилась совсем случайно и странно. Я давно, как все молодые люди, писал стихи. Писал много смешного. В театральном училище писал громадные капустники, которые шли по полтора-два часа. У меня, например, был один «капустник» на втором курсе – пародии на все виды искусства: оперетта, опера… Мы делали свои тексты и на темы дня, и на темы студийные, и я всегда являлся автором. То есть писал комедийные вещи с какой-то серьезной подоплекой давно и занимался стихами давно, с детства. Гитара появилась так: вдруг я однажды услышал магнитофон, тогда они совсем плохие были, магнитофоны, сейчас-то мы просто в отличном положении, сейчас появилась аппаратура – и отечественная, и оттуда – хорошего качества! А тогда я вдруг услышал приятный голос, удивительные по тем временам мелодии и стихи, которые я уже знал. Это был Булат.  И вдруг я понял, что впечатление от стихов можно усилить музыкальным инструментом и мелодией. Я попробовал это сделать сразу, тут же брал гитару, когда у меня появлялась строка. И если она не ложилась на ритм, я тут же менял ритм, и увидел, что это даже работать помогает, то есть даже сочинять – с гитарой. Поэтому многие люди называют это песнями. Я считаю, что это стихи, исполняемые под гитару, под рояль, под какую-нибудь ритмическую основу… Я сейчас очень многословен, потому что не знаю, когда еще придется побыть здесь, у вас в гостях, и поэтому я хочу объяснить уже все до точки, докопаться до сути… Вот из-за чего появилась гитара. А когда? Уже лет четырнадцать. После окончания студии».    Д. С. Лихачев в своих воспоминаниях особо заметил, в частности, что член-корреспондент АН СССР, известный литературовед Леонид Тимофеев, в молодости сочинил чрезвычайно популярную в подонках общества – у шпаны – песенку: Купите бублички, Горячи бублички, Гоните рублички Ко мне скорей. И в ночь ненастную Меня несчастную, Торговку частную, Ты пожалей…».  (Константин Паустовский писал в четвертой книге «Повести о жизни» «Время больших ожиданий»:«На эстраде оркестр играл попурри из опереток, потом заиграл знаменитую песенку Ядова «Купите бублики». Я. С: Ядов был известным одесским эстрадным автором, писал и для Л. Утесова».)«Под музыку «Бубличков», — продолжает свой рассказ Д. С. Лихачев, — в 20-е годы танцевали фокстрот, а в Соловецком театре отбивала чечетку парочка – Савченко и Энгельфельдт. Урки ревели, выли от восторга…»

__________________

"МИР НА ФОРУМЕ" "МИР НА ФОРУМЕ" |

|

#4

|

||||

|

||||

|

(Константин Паустовский писал в четвертой книге «Повести о жизни» «Время больших ожиданий»:«На эстраде оркестр играл попурри из опереток, потом заиграл знаменитую песенку Ядова «Купите бублики». Я. С: Ядов был известным одесским эстрадным автором, писал и для Л. Утесова».)«Под музыку «Бубличков», — продолжает свой рассказ Д. С. Лихачев, — в 20-е годы танцевали фокстрот, а в Соловецком театре отбивала чечетку парочка – Савченко и Энгельфельдт. Урки ревели, выли от восторга…»

То же касается и репертуара 1950-х годов. Так, например, «Шумит ночной Марсель» был написан Н. Эрдманом, «Девушка из Нагасаки» («Он капитан, и родина его – Марсель…») – В. Инбер и т. д. Попутно, пожалуй, следовало бы заметить, что невежество Высоцкого в этом смысле не было чем-то исключительным.Об одном из вечеров тех лет вспоминает Инна Гофф:«…Нас позвали послушать Рязанова. Оказалось, что он играет на гитаре и охотно поет в компании. Такая компания подобралась. Пригласили и нас. Когда после ужина все приглашенные собрались в чьем-то просторном номере и Эльдар взял в руки гитару, вошла Вера Инбер в голубом вязаном платье. — Я вам не помешаю?  Она устроилась в уголке у двери. И вскоре все забыли о ней, слушая старинные романсы, городской песенный фольклор, тогда еще не существовало такого понятия, как «авторская песня». И песен Булата Окуджавы мы еще не знали. А скорее, их еще и не было…Некоторые из собравшихся, тут слушали Рязанова не впервые. Посыпались заказы. И хотя лоб Эльдара уже оросили капельки пота, а рубаха взмокла – топили жарко, — он покорно исполнял просьбы спеть ту или иную песню или романс. — Нагасаки! – выкрикнул кто-то.И другие подхватили: «Нагасаки! Нагасаки!»  Рязанов смущенно покосился в сторону двери. Там сидела Вера Инбер. Он даже проговорил что-то, как бы заранее извиняясь перед ней за песню, которую вынужден спеть.Нет, не все забыли о том, что здесь сама Вера Инбер. Интеллигентная, пожилая поэтесса…  Но продолжали упрашивать. И Рязанов запел: Он юнга, родина его – Марсель. Он обожает ссоры, брань и драки. Он курит трубку, пьет крепчайший эль И любит девушку из Нагасаки… Эльдар опять покосился в сторону двери и, поперхнувшись от неловкости, продолжал: У ней такая маленькая грудь, На ней татуированные знаки… Но вот уходит юнга в дальний путь, Расставшись с девушкой из Нагасаки… У-уф!.. Оставалось теперь спеть до конца. Конец, как и подобает песенке такого сорта, был самый мрачный. Не лишенный, впрочем, социальной окраски: Приехал он. Спешит, едва дыша, И узнает, что господин во фраке Однажды вечером, наевшись гашиша, Зарезал девушку из Нагасаки. Он кончил петь, и от дверей раздался протяжный, мечтательный возглас-вздох: «А чьи слова-а?..» Да, то были стихи Веры Михайловны Инбер — продолжает Инна Гофф. – Стихи, напечатанные в Одессе, в 1922 году. В книге, названной ею «Бренные слова». Она есть у меня. Величиной с ладонь, без обложки, пожелтевшая книжица. С пометкой букиниста на последней странице. Я обнаружила ее уже после. Прочтя заголовок, вспомнила зимний вечер, песни под гитару и подумала о тщете споров о вечном и бренном…»  И хотя текст песни о девушке из Нагасаки, аккуратно воспроизведенный Инной Гофф в его оригинальном виде, на самом деле исполнялся, (в том, числе и Высоцким) с сильными искажениями и переделками, он все же не был текстом «из подворотни».  Вообще, фамилии авторов некоторых песен раннего репертуара Высоцкого (а самые «блатные» из них, как это, ни странно, имеют авторов) надо бы знать тем, кто и по сей день выставляет его «блатную старину» как доказательство безнравственности. Потому что, конечно, «Рыжая шалава» Высоцкого просто воплощение невинности в сравнении с «Девушкой из Нагасаки».Для самого же Высоцкого это открытие, думаю, было лишним подтверждением того, что воистину «не боги горшки обжигают».    Хотя в целом авторство, в том числе и свое собственное, было для Высоцкого принципиальным моментом. Не случайно, думаю, в его репертуаре практически отсутствовали так называемые «авторские» песни современников: он никогда не пел столь любимого им Булата Окуджаву (во всяком случае, не делал этого при включенном микрофоне), только однажды, насколько я знаю, исполнил песню чрезвычайно популярного тогда Александра Галича («Чувствую с напарником – ну и ну…») и очень не любил, когда его собственные песни исполнял кто-нибудь другой, даже если это происходило по необходимости в фильмах и спектаклях, для героев которых они, собственно, и писались. И тем более не терпел, если это случалось в компаниях при живом, что называется, авторе. Впрочем, вот что вспоминает сама Инна Александровна: «…Я просто помню, как была написана самая первая песня. Это было в 1961 году. Я хорошо это помню, потому что Лева работал тогда над «Увольнением на берег», а Володя там снимался. <…> И вот тогда Володя написал эту песню «Татуировка». Причем он подошел ко мне и говорит: «Иннуль, ребята не верят, что это я написал, ты уж подтверди»…».  Все эти знаки растущей популярности, а впоследствии и славы, конечно, радовали его, заслоняя на время то главное, что приобрел он благодаря встрече стихов и гитары. Только спустя годы осознает он, что же действительно произошло в его судьбе тогда, в самом начале шестидесятых годов. Иначе Бог весть, чем кончил бы Вовчик Высоцкий, шванц, хвостик, безотказный парень, свой в доску, душа любой компании, уже тогда много пивший, любящий, чтоб вокруг были люди и чтоб эти люди восхищались им, ценили его, сам дорожащий их вниманием, всегда устремленный к первенству, не терпящий в то же время малейшей конкуренции и т. д., и т. п. Говоря об этом, невольно вспоминаешь строки из «Черновика эпитафию» А. Галича: …как легко мне было сломаться, и сорваться, и спиться к черту! …Песни Высоцкого, появившиеся, думаю, все же не по внутреннему велению души автора, а по требованию извне, как бы заказанные ему той суетной и шальной жизнью, которая кипела вокруг него, и рожденные им в погоне за популярностью, эти песни странным образом подействовали на него самого… Позволив добиться всего, даже того, что может быть, и не мерещилось, и не грезилось ему вначале, они вместе с тем заставили его «выделаться в человека» (Ф. М. Достоевский), которого теперь, уже без скобок, называют совестью той эпохи. Так, желая рассмешить, развеселить друзей, развлекая и угождая им, Высоцкий открыл самого себя, песни стали для него чем-то вроде дневника, куда заносились смешные сценки, горькие наблюдения, где отражались душевная смута и ясность мысли, на страницах которого живые слезы и кровь размывают строки вперемешку с водой, которой там тоже, увы, немало. Стихотворные строки вдруг исподволь обнаружили свое, истинное предназначение, уведя его в такие лабиринты его же собственной души, где впору с ума сойти!Куда, впрочем, никто из тех, кто в своем уме, и не сунется.Нет, не удержаться от послесловия к Евгению Канчукову. Известно, что поспорить с кем-либо об истине всегда приятнее и легче, чем искать ее заново. Изрядная часть литературного наследия человечества так и появилась на свет Божий – в споре с предшественниками, в пику уже написанному. Особенно же плодотворно спорится не с первоисточниками, а с критикой. И все же… Скрупулезные, основательные наблюдения автора, много цитированного выше, грешат некоторой непоследовательностью – словно бы хочет человек объясниться в любви, но для этого перебирает все недостатки предмета своей симпатии, всякий раз подчеркивая, как велика его любовь, если и таких изъянов не бежит!  Потом-то он, этот «хомо сапиенс», и сам понял преимущества своего нового, вертикального положения – и уже вполне самостоятельно стал совершенствоваться, с помощью различных трудовых процедур и упражнений вырабатывая из своей морщинистой лапы гладкую и красивую ладонь с тонкими музыкальными пальцами.В общем, какой-то «фридрих энгельс всмятку»…  Хочется напомнить, что ко времени «Татуировки» Владимир Высоцкий уже далеко не «хвостик», коим пребывал в 1954-1958 годах. Да, мог и в магазин сбегать, но мог сидеть и говорить с Андреем Арсеньевичем Тарковским часами… А тот был строг к своим собеседникам. Да, была маска – и долго еще не мог он отодрать ее от своего сформировавшегося вполне человеческого лица. А то, что говорил в форме лекций по линии общества «3нание» со сцены, так то и делить надо на это самое «знание»! И уж особенно не принимать на веру воспоминателей, по возможности проверяя их свидетельства, по совету Пушкина, архивными изысканиями. И еще – сохраняя логику поступков самого Высоцкого, хоть и с черного хода, но идущего «прямо в короли». [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации]

__________________

"МИР НА ФОРУМЕ" "МИР НА ФОРУМЕ" |

|

#5

|

||||

|

||||

|

Отличный материал. Спасибо!

__________________

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите Здесь для Регистрации] |

|

#6

|

|||

|

|||

|

БЛАГОДАРЮ!

Всё так доходчиво и познавательно!!! |